Photographies : Denis Gabbardo

3 = 1

| Maître d’ouvrage | Nexity |

|---|---|

| Maîtrise d'œuvre | germe&JAM architecture.territoires |

| Polytec - MOE exécution et OPC | |

| NRGYS, BET fluides & thermique - INGEBAT, BET structure | |

| ECOVBAT, économiste | |

| Missions | Mission de base PC / PRO / DCE |

| Mission suivi de travaux sur conformité architecturale | |

| VISA architectural | |

| Mission OPR allégée contrôle conformité architecturale | |

| SHAB | 3 234 m² |

| Coût d’opération | 4 930 000 € HT |

| Phase | Livraison 2023 |

| Certification | RT 2012 (accession) - RT 2012 Créf – 10% (social) |

Au cœur de ce projet, une réflexion typologique à partir de trois questions génériques :

- Comment répondre qualitativement, à l’échelle du logement et de l’immeuble, à l’économie et au programme courant de la promotion privée française ?

- Comment qualifier l’urbanité résidentielle contemporaine des grandes voies ?

- Comment exalter les valeurs de l’habitat collectif urbain à partir de ses espaces communs ?

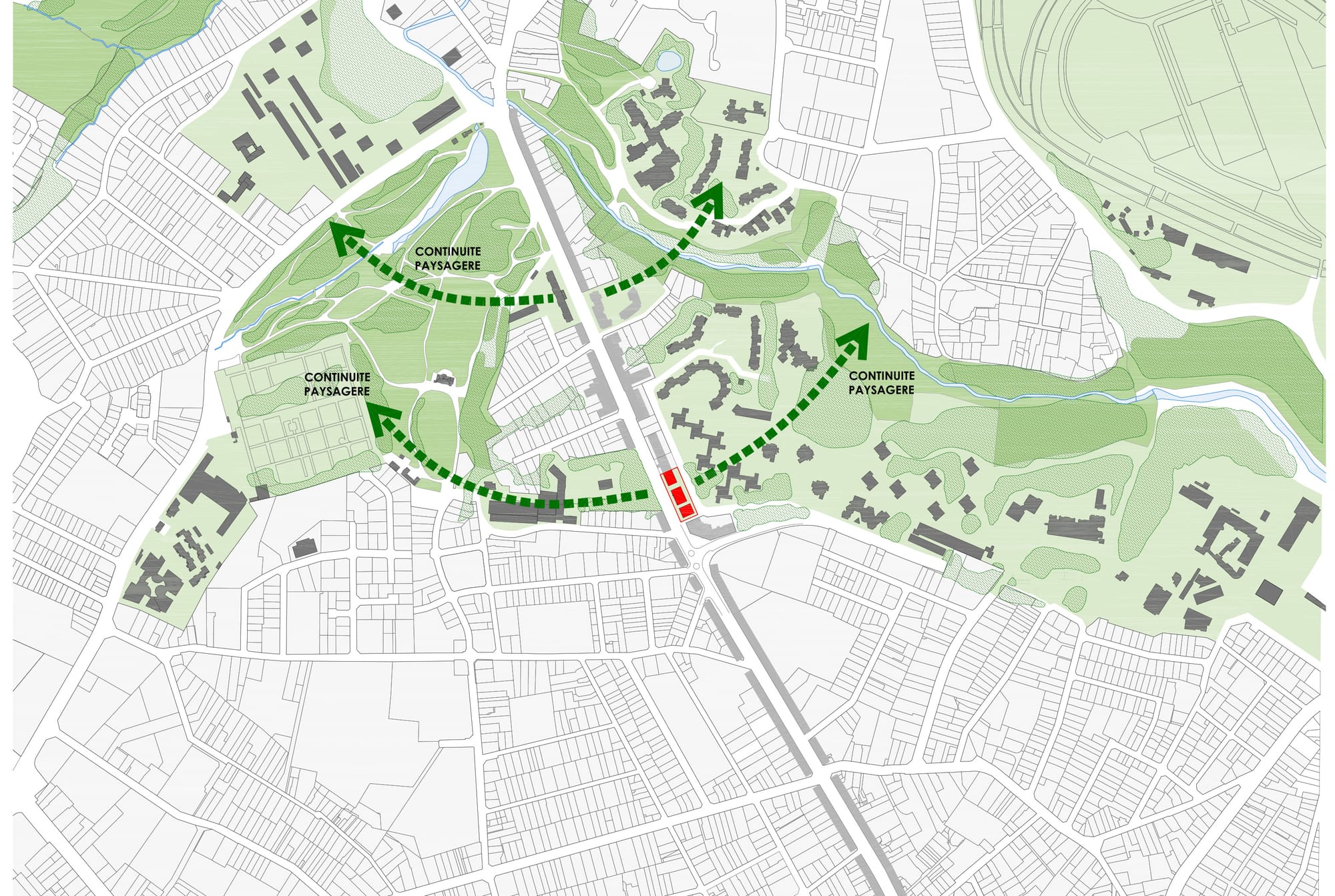

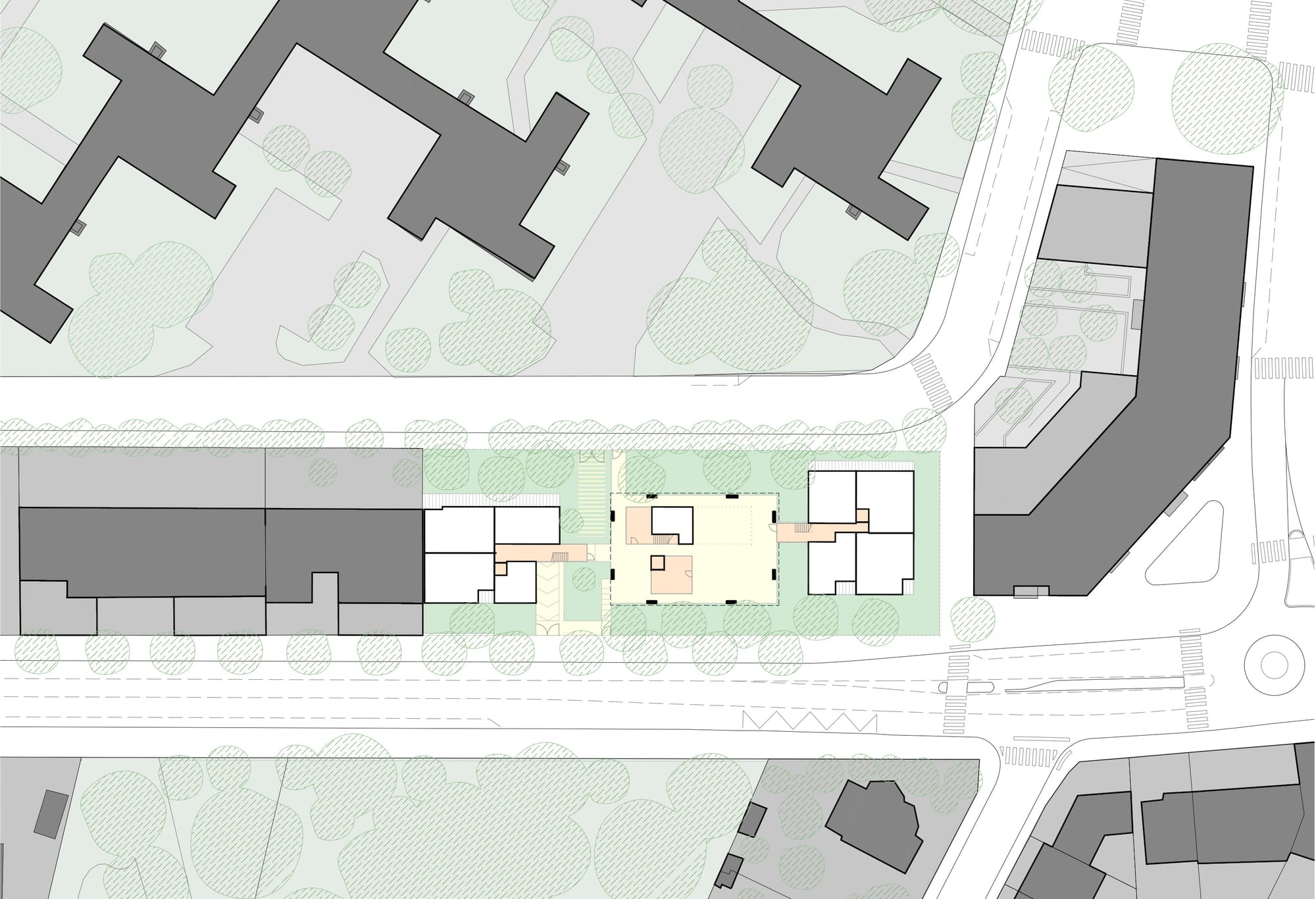

Situation

Ville des faubourgs versus ville moderne

Le boulevard Robert Schuman, grand tracé du Nord de Nantes (route de Rennes), propose ici un contexte typique du processus de densification des voies de faubourgs à l’œuvre sur la métropole nantaise.

Montant en pente douce depuis le centre-ville avant d’amorcer une descente prononcée vers le vaste paysage de la vallée du Cens et ses urbanisations périphériques, il offre aussi une situation caractéristique de la géographie urbaine de Nantes nord.

Situé entre le boulevard et une petite voie arrière donnant sur un ensemble moderne, le terrain se tient là, au point culminant, sur le lieu même du basculement de la « ville des faubourgs », caractérisée par un bâti mitoyen à l’alignement, vers « l’espace ouvert » paysager de la ville moderne et du vaste dispositif paysager de la vallée de la Cens.

Tandis que les opérations de densification en cours génèrent une urbanisation continue le long du boulevard réduisant progressivement son « épaisseur » paysagère, notamment dans les continuités est-ouest, l’enjeu est ici de préserver cette qualité paysagère et urbaine singulière du site.

Immeubles mitoyens dans la partie faubourienne du boulevard - La descente vers la vallée du Cens - La voie arrière côté résidences modernes

Alignement et perméabilité

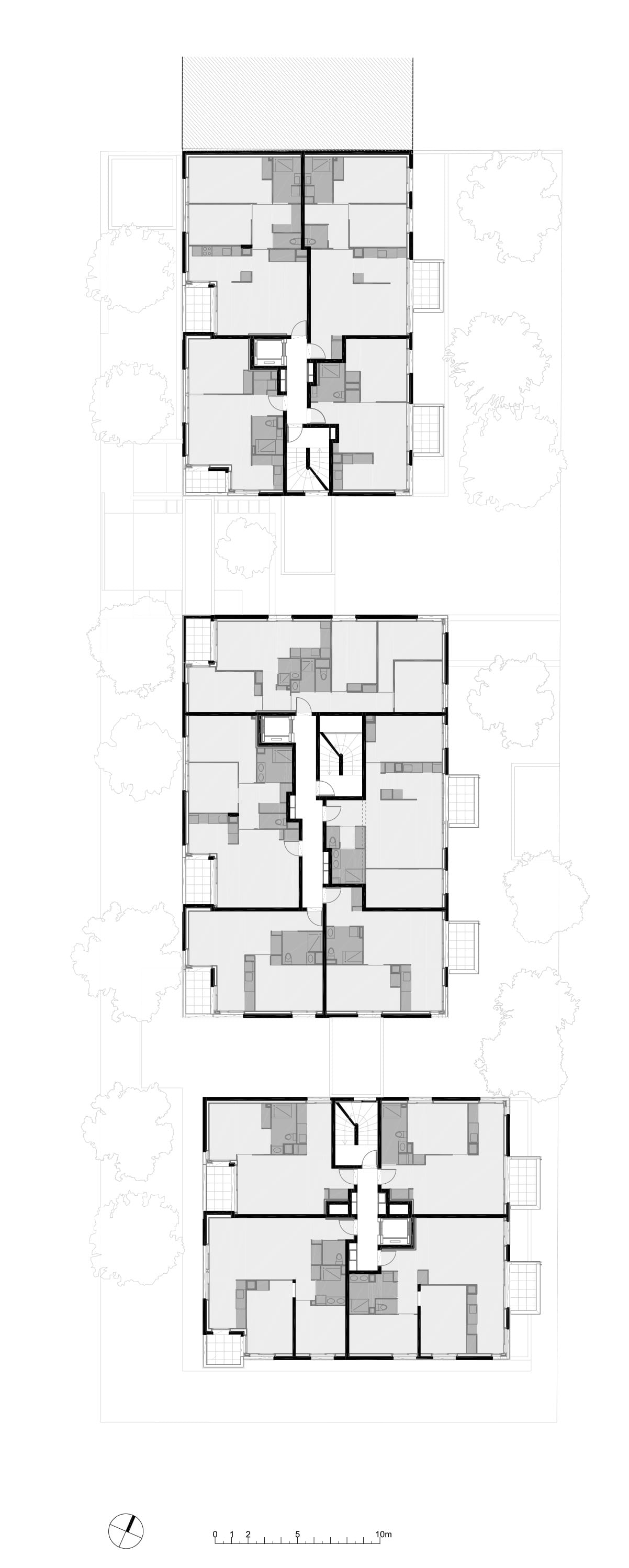

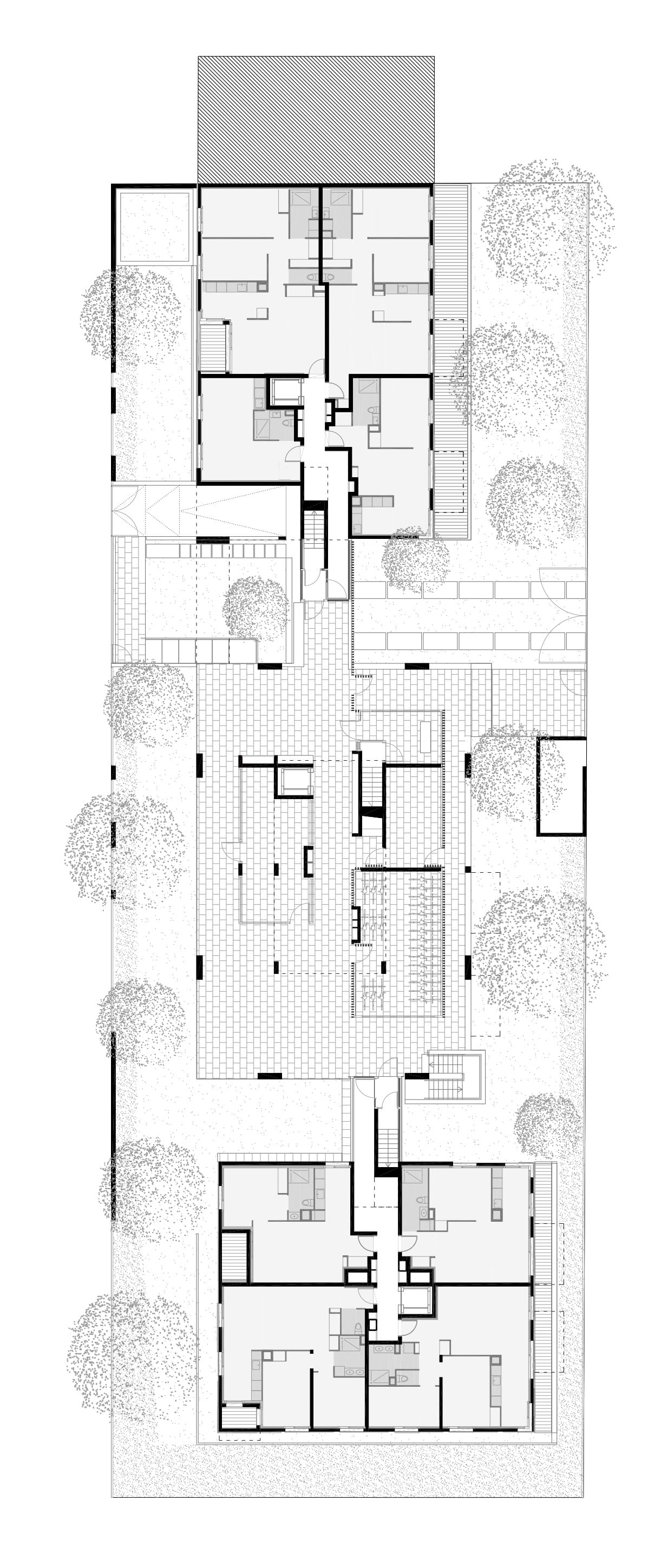

Le projet articule la dualité de ces deux grandes morphologies urbaines typiques de Nantes nord en conjuguant continuité de l’alignement et perméabilité paysagère, eten faisant le pari d’une fragmentation du programme en 3 plots indépendants, à contrario des immeubles « placards » étanches des densifications récentes.

L’espacement des plots par d’étroits intervalles, sorte de courettes ouvertes dans lesquelles circulent la lumière, les vues et le jeu des vis-à-vis, maintient une transparence entre le boulevard et l’arrière-plan paysager des résidences modernes.

Les perméabilités visuelles offertes par ce dispositif sont accentuées par un vaste préau entièrement ouvert au rez-de-chaussée du bâtiment central qui regroupe les fonctions collectives de l’ensemble résidentiel. Séparés entre eux, décollés du sol et implantés en retrait des voies, les 3 plots sont insularisés dans un espace ouvert, jardiné et perméable visuellement reliant le paysage arboré caractéristique du système paysager de la ville-parc moderne au boulevard

Côté boulevard Robert-Schuman - Côté voie arrière

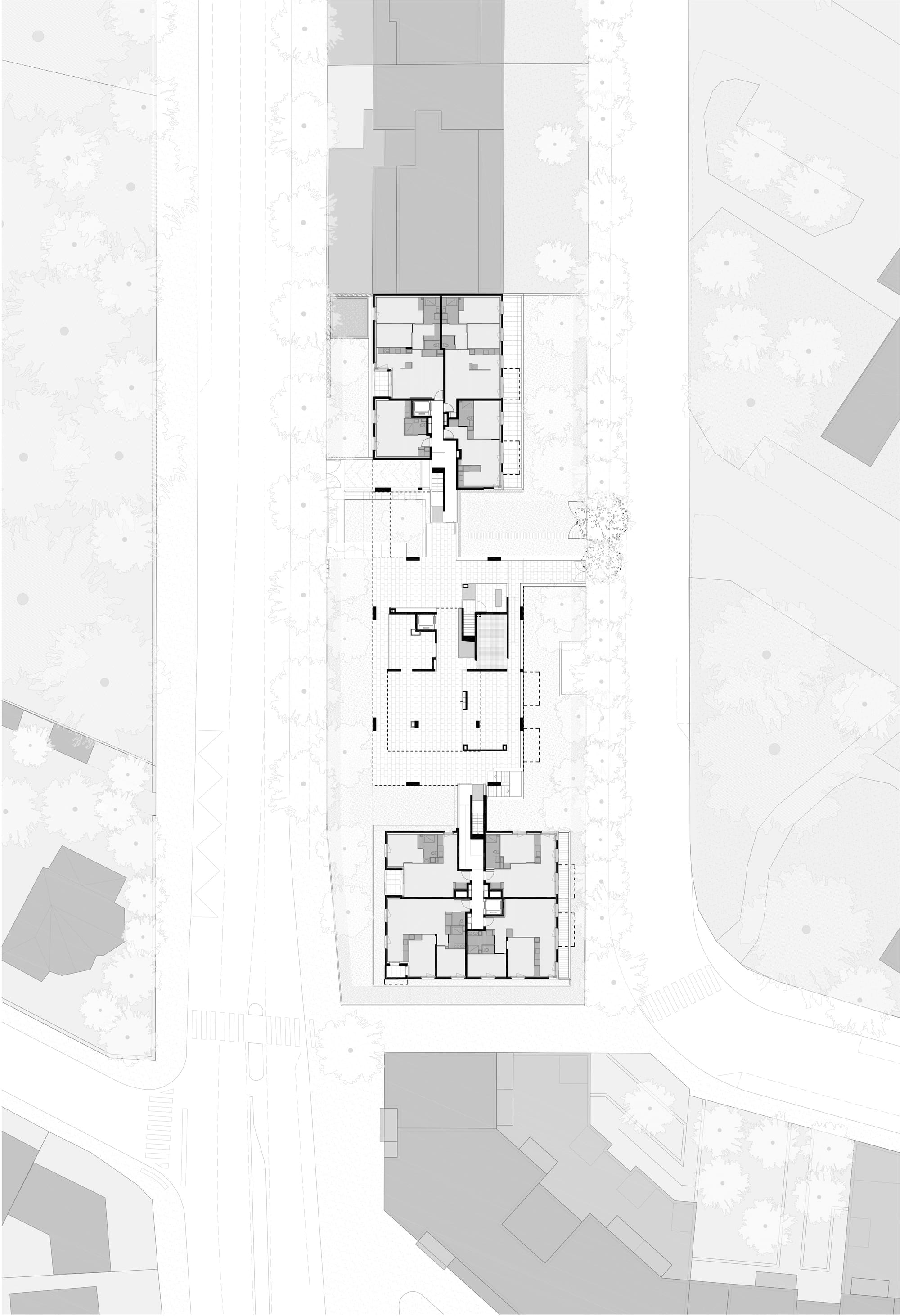

3 plots, 1 immeuble

Fragmentation et unité

Mais 3 plots ne font pas un immeuble… la fragmentation de ce dispositif est atténuée par l’unité d’un immeuble entendu comme ensemble résidentiel :

- Unité de l’accès et des distributions communes ;

- Unité de l’alignement ;

- Unité d’un socle commun construit au-dessus d’un parking enterré, formant une longue terrasse distributive partiellement couverte par le préau ;

Continuité des plots reliés entre eux par des constructions basses en un bâtiment unique : « loggia-pont » du premier étage reliant les plots A et B, hall reliant les plots B et C.

La liaison des plots B et C par un hall, la liaison des plots A et B par la « loggia-pont » et l’entrée unique par le jardin d’entrée.

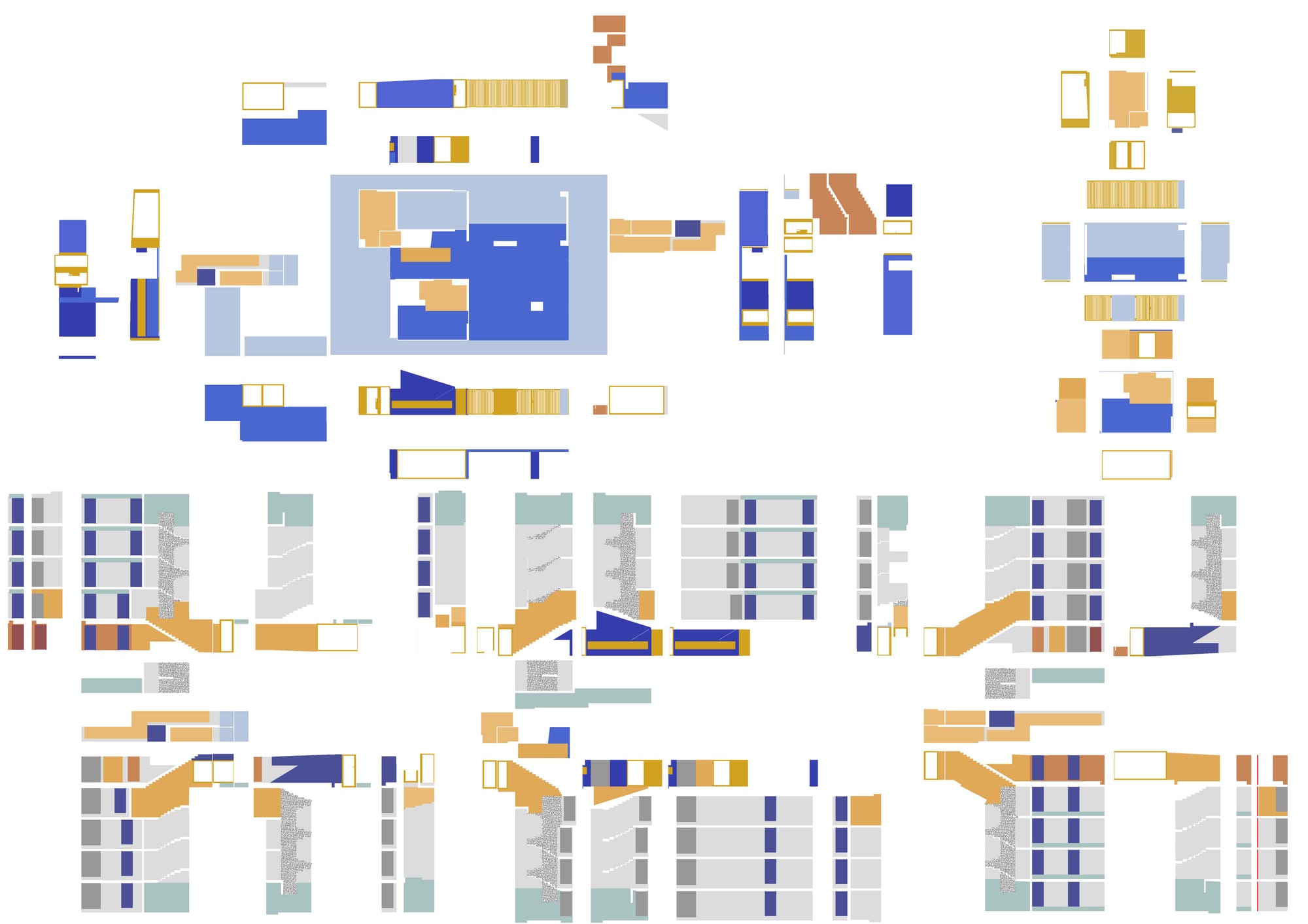

Autonomie et hétéronomie

L’autonomie des plots est en outre pondérée par la cohésion architecturale de leurs registres communs qui répondent à un principe de stratification caractérisant le bas, le « corps » et le haut de l’immeuble :

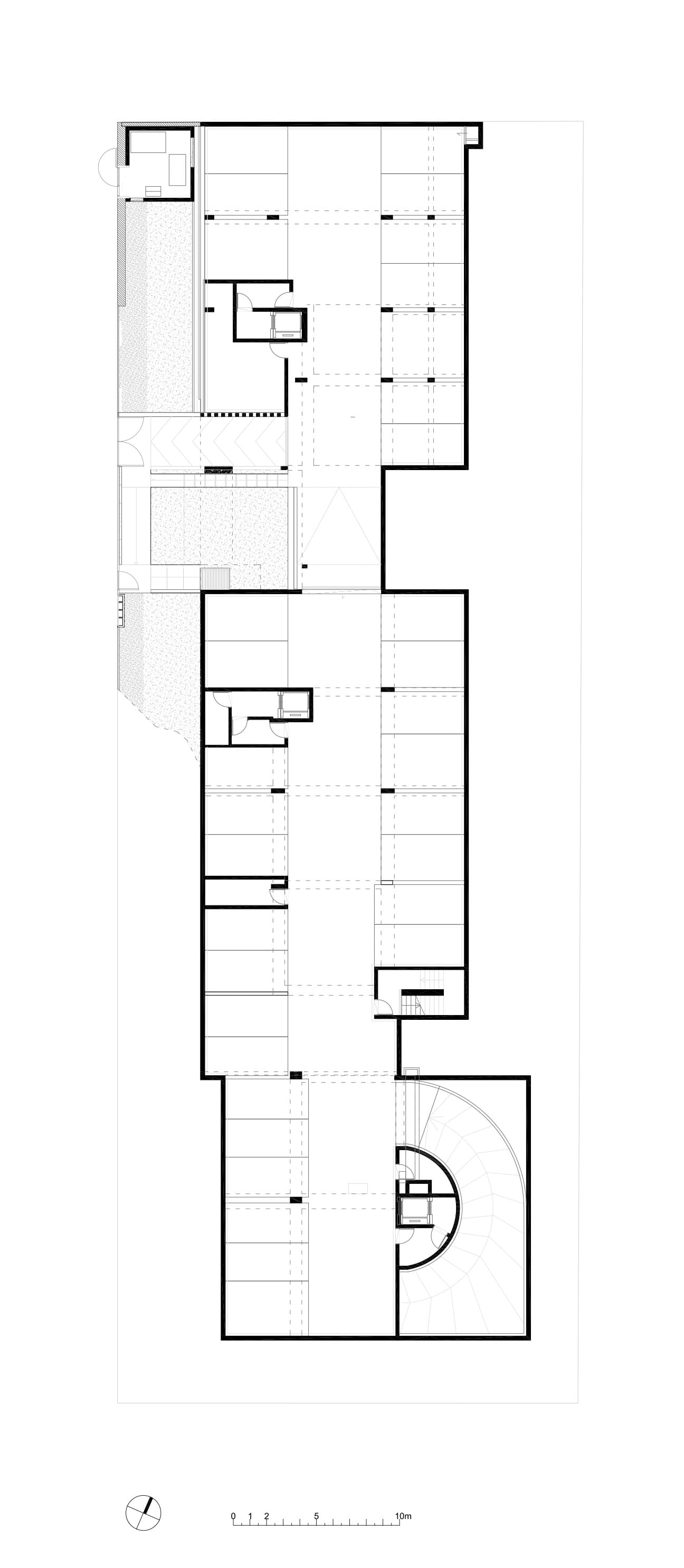

Au rez-de-chaussée, fonctions communes et transparence paysagère

Le rez-de-chaussée est à la fois le lieu d’expression des fonctions collectives de l’ensemble résidentiel et l’objet d’un traitement paysager généreux qui garantit une transparence et une perméabilité maximum avec la rue arrière. C’est un « socle négatif », un vide contenu entre le sol et le volume soulevé de la construction, expression de la continuité horizontale du sol, du dehors et du dedans.

En étage, des volumes dressés

Soulevés au-dessus de ce rez-de-chaussée largement ouvert qui les réunit, les plots constituent en étage trois volumes compacts indépendants dressés dans la canopée des arbres. Percés de larges fenêtres et ouverts sur leurs angles, leur plasticité est accentuée par un calepinage de joints creux définissant un système de panneautage. Le jeu des panneaux et des fenêtres qui « tournent » sur les angles induit un mouvement de rotation qui accentue le caractère convexe du plot

Dans le ciel

Le dernier niveau bénéficiant de généreux retraits dans le toit profite aux grands logements qui trouvent « dans le ciel » une situation remarquable.

Orientations

Le plot, par définition convexe et multi orienté, propose quatre faces.

Quatre faces… qui ne se valent pas

Sur les grands côtés, les faces s’opposent faisant échos à l’orientation urbaine : Loggias protégées en creux et grand retrait d’attique à l’ouest côté boulevard Robert-Schuman, balcons en saillie, projetés comme des nacelles dans la canopée des arbres à l’est côté voie arrière.

Côté boulevard Robert-Schuman loggias en creux

Côté rue arrière, balcons en saillie

Sur les petits côtés, les faces se répondent dans l’espacement resserré du vis-à-vis où circule et rebondit la lumière : fenêtres en quinconce et vues biaises, vide face au plein.

Distribution

De la rue au paysage

La séquence distributive propose un parcours et une distribution d’immeuble allant de la rue au paysage en mettant en jeu différents espaces :

- L’adresse unique regroupant accès piétons et véhicules dans une sorte de courette faisant office de jardin d’entrée qui contient la rampe et des emmarchements en pas d’âne conduisant au préau ;

- L’allée traversante reliant le boulevard et la rue arrière en bordure du préau ;

- Le préau contenant les locaux communs et les halls en série ;

- Le jardin périphérique qui déploie un espace jardiné en lisière de l’espace public assurant la transition avec le système paysager des résidences modernes.

- Le parking partiellement éclairé naturellement, dont l’accès et la rampe sont intégrés à la courette-jardin d’entrée.

la rampe intégrée au jardin d'entrée

Le premier volume du parking éclairé naturellement sur le jardin d’entrée

- Les escaliers éclairés naturellement et les circulations communes

Premières volées droites des cages d’escaliers éclairées naturellement

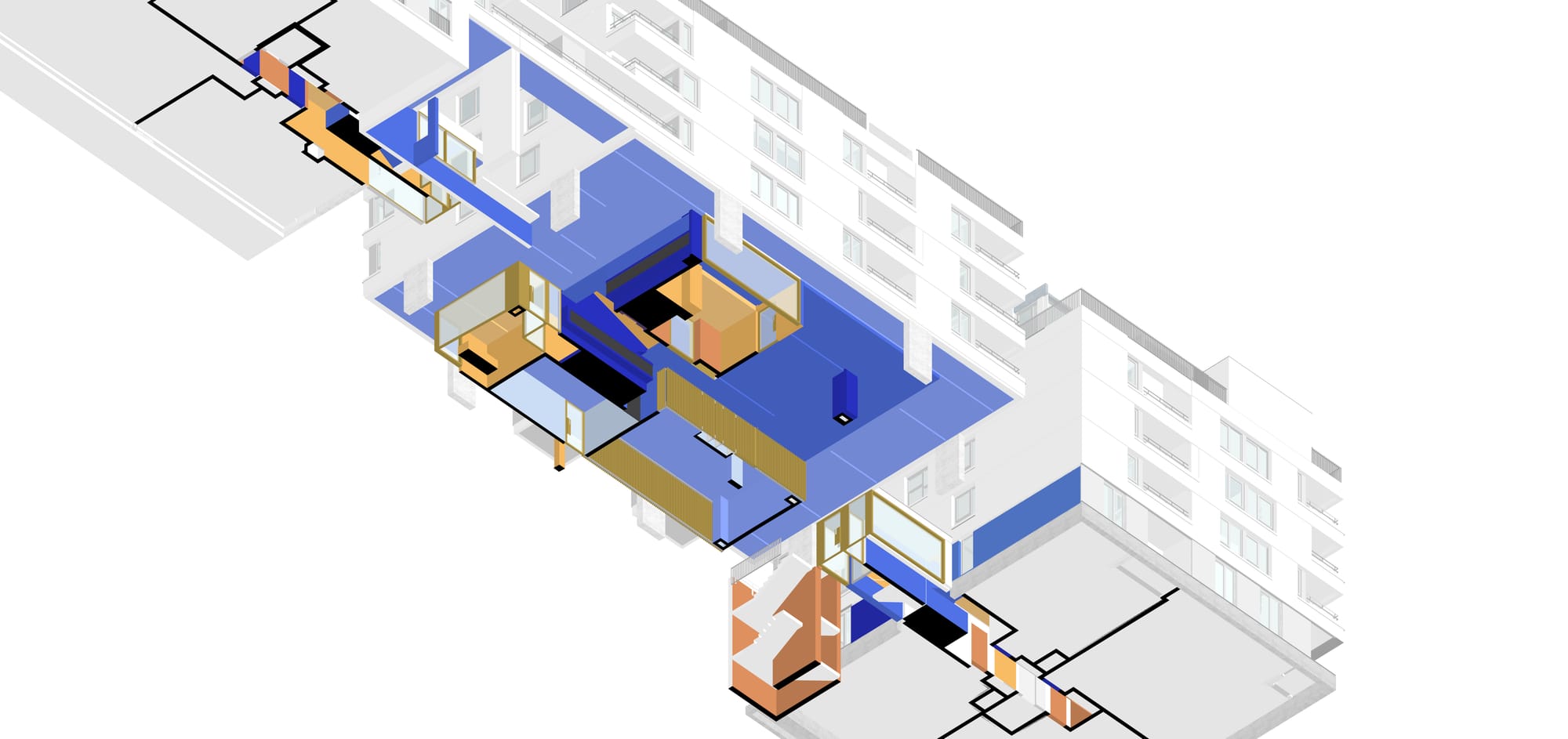

Le préau, une cour couverte

La cour, entendue comme unité spatiale et comme « intérieur social », est consubstantielle à l’idée même d’immeuble.

Mais comment faire une cour dans un terrain allongé et sans profondeur ?

Si la cour ne peut être dedans, dans la profondeur, elle sera dessous.

Le préau revisite le pilotis moderne en lui conférant les valeurs distributives, d’adressage, et d’usages de la cour.

Contenu sous le volume du bâtiment central soulevé par huit puissants piliers laissant les angles ouverts par de grands porte-à-faux, c’est un plafond.

Profitant de la déclivité du terrain et surmontant le parking c’est une terrasse légèrement en balcon sur le boulevard et de plain-pied avec la rue arrière.

Un balcon sur le boulevard

Entourée d’une périphérie plantée, c’est une « île », une empreinte minérale au milieu du végétal.

Une empreinte minérale entourée de végétal

Transversalement, le préau structure les transparences et la continuité paysagère entre le boulevard et la rue arrière.

Transversalement…

Longitudinalement, il rassemble et distribue les fonctions collectives : boites aux lettres, locaux vélos et OM, salle commune vitrée en façade sur le boulevard, accès aux halls et au parking. Les trois halls vitrés et les premières volées droites des escaliers sont mis en série et réunis suivant cet axe longitudinal : la profondeur absente est trouvée parallèlement à la rue.

Bleu

Contrastant avec la neutralité blanche des volumes soulevés, la couleur est concentrée au rez-de-chaussée conçu comme un évènement chromatique intense structurant la transparence du préau et les fonctions collectives

Plafond bleu comme un ciel…

…Nuances de bleus comme évocation des grands horizons maritimes de Bretagne…

…Bleus mats de la peinture minérale, bleus brillants de la pâte de verre.

…Bleus éclairés par l’ocre orangé des volumes vitrés intérieurs des halls ou de la salle commune et par le doré des métalleries.

Couleurs

Logements

Le combat du 2 pièces

Le programme de 58 logements, principalement composé de petits logements, en majorité des 2 pièces, est en tout point conforme aux standards de la production française récente. Desserrement des ménages et produits de défiscalisation obligent, le T2 est devenu la star des programmes immobiliers courants de la promotion privée. C’est aussi sa principale victime … La recette bien connue et partout déployée a produit en masse un logement générique qui est une régression indigne : logement mono-orienté 40 à 43m², chambre et séjour en façade, cuisine en second jour au mieux au fond du séjour, au pire dans l’entrée. La « cuisine américaine » a bon dos d’avoir servi de justification à habiter dans les odeurs de cuisson et la vaisselle sale… de surcroit bien souvent sans la lumière généreuse de la grande façade vitrée qui pourrait rendre acceptable cette tendance de systématisation du second jour.

Angles

Face à cette dérive, faire des bons T2 avec notamment de vraies cuisines éclairées devient un enjeu. Or, arithmétiquement le constat est simple : la surface réduite au maximum et l’économie actuelle du ratio linéaire de façade/m² habitable ne permet pas de faire de bons T2 mono-orientés sauf à étirer exagérément le linéaire de façade pour éclairer la cuisine. Le T2 traversant est quant à lui improbable ou exceptionnel.

Le T2 doit donc être en angle… Il faut alors des angles. Là se trouve l’autre justification des plots dont la morphologie permet de multiplier les logements d’angle et d’assurer l’éclairement de toutes les cuisines, la plupart en situation d’angle soit par rapport au séjour, soit par rapport à la loggia.

La systématisation des fenêtres d’angle devient le motif récurent de ce dispositif, offrant aux logements des vues biaises, profondes et multi-orientées.

De l’entrée au paysage

Les logements obéissent à la relation que nous cherchons depuis l’entrée vers la loggia ouvrant sur le paysage.

De l’entrée du logement jusqu’à la loggia, une relation structurante est organisée pour le logement. Il devient en quelque sorte un passage qui connecte l’espace de la rue et le paysage.

Plans